'실직'한 남성 노동자가 오히려 더 건강해진 이유?

[대한민국, 실직한 남자 노동자가 오히려 건강해진 이유는?]

오늘로서 지난 2년간 <시사인>, <한겨레21> 등에서 2년간 연재해온 글들을 마무리 합니다. 한달에 3-4일을 따로 짜내어 글을 쓰는 일이 쉽지는 않았습니다만 (미시 응용) 경제학을 일반 대중에게 소개한다는 나름대로의 사명감으로 했습니다. 많이 배웠습니다. 덕분에 저와 제 동료들의 논문을 소개할 수 있었습니다. 감사드립니다.

2023년, 세계는 경제 불황을 겪게 될 가능성이 높아졌습니다. 불황의 특징 중 하나는 실업률의 증가죠. 불황이 시작되면 많은 사람들이 직장을 잃게 될 것입니다. 실직으로 인한 고통은 상당합니다. 1960년대 미국에서 삶의 중요한 상황에 대한 스트레스 정도를 조사하였습니다. 배우자의 죽음이 100점으로 1위, 이혼 73점, 별거 65점이고 실직은 47점으로 8위를 차지하였습니다. 그만큼 실직은 공포스러운 경험으로 인식되고 있습니다.

실직하면 인생이 정말 꼬일까요? 실직의 장기적인 영향은 소득, 건강, 가족 세가지 측면에서 살펴 볼 수 있습니다. 가령, 실직 이전 소득을 회복할 수 있을지; 건강에는 어떤 영향이 있을지; 또 배우자와 아이들에게는 부정적 영향이 있지는 않을지를 살펴 보는 것입니다. 오늘은 실직 이후의 삶을 짧게는 수년에서 길게는 수십년에 걸쳐 추적 조사한 경제학의 연구를 소개하겠습니다.

선진국에서도 실직은 삶을 바꾸어 놓는 사건

실직이 소득과 건강에 미치는 장기적 영향에 대한 신뢰할 만한 연구는 2000년대에 비로소 나왔습니다. 이를 위해서는 근로자 개개인의 직장 경력과 건강 정보를 장기간 추적한 데이터가 있어야 하기 때문이었죠. UCLA 대학의 틸 본 왁처(Till Von Wachter)교수는 1980년대 초반 미국 불황기에 정리해고(회사 직원 중 30% 이상)로 실직한 사람들을 연구하였습니다(Sullivan and Von Wachter, 2009). 5년 이상 회사를 안정적으로 다녔으나 정리해고 된 남성 근로자 7,256명을 이들과 매우 유사한 근로자이나 정리해고가 없었던 회사에 다닌 사람들과 비교하였습니다.

연구 결과 실직 직후 소득은 40% 정도 감소했습니다. 6년이 지난 후 취업에 성공했다 하더라도, 여전히 임금이 25% 가량 감소한 상태였습니다. 비슷한 방법으로 1990년대 미 커네티컷 주의 정리해고를 연구한 결과는 6년 후 임금이 14% 정도 줄었음을 밝혔습니다(Coach and Placzek, 2010)). 실직자의 사망률은 연평균10-15% 증가하여, 40세에 실직한 경우 수명이 무려 1-1.5년 감소하였습니다.

덴마크의 연구도 비슷한 결과를 얻었습니다(Browning and Heinesen, 2012). 1980-1990년대 공장 폐쇄로 실직한 근로자 33,065명을 실직하지 않은 100만명의 근로자와 비교했습니다. 사회보장 제도가 탄탄한 덴마크는 실직이 소득에 미치는 영향이 미국에 비해 작았습니다. 실직 직후 소득은 13%, 10년 뒤 소득은 7% 가량 감소했죠. 그럼에도 불구하고 건강에 미치는 영향은 미국과 비슷했습니다. 단기간 (실직 후 1년)에 사망률은 무려 79% 증가하였고, 20년뒤에도 사망률의 차이가 11%나 되었습니다. 그 차이는 주로 심장 질환과 자살로 인한 것이었습니다.

한편 실직은 가족의 삶에도 영향을 미칩니다. 본인 뿐만아니라 배우자의 정신 건강도 악화시킵니다(Marcus, 2013). 이혼할 확률도 증가하죠(Charles and Stephens, 2004). 성장기에 아빠가 직장을 잃었다면 아이들의 삶도 바뀝니다. 캐나다의 연구는 아빠가 실직하면, 이이가 성인이 되었을때 임금이 약 9% 정도 감소합니다 (Oreopoulos, 2008). 특별히 소득이 낮은 가정에 부정적 영향이 두드러집니다. 아이들의 교육에 투자할 여력이 더 크게 줄어들기 때문일 것입니다.

우리나라의 실직은 또 다른 양상

우리나라에서 실직의 효과는 놀랍게도 사뭇 달랐습니다. 저와 서울대 이정민∙황지수 교수는 우리나라의 2000년대 미국발 금융위기로 인한 불황기에 정리해고로 인한 실직이 소득과 건강에 미치는 영향을 연구했습니다. 건강보험공단의 전국민 빅데이터를 활용했습니다. 지금까지의 연구는 사망이나 입원과 같은 중대한 변화만을 볼 수 있었습니다. 하지만 저희 연구는 전국민 건강검진 자료를 활용해서 건강의 미세한 변화와 음주/흡연 등과 같은 생활 패턴의 변화까지도 밝혀낼 수 있었습니다.

우선 정리해고는 제조업에서 가장 많았습니다. 3년 이상 안정적으로 근무하다 정리해고된 남성 근로자 22,860명, 여성 근로자 14,602명을 식별했습니다. 그리고 이들과 직종, 성별, 연령, 소득이 매우 유사하나 정리해고가 없었던 회사에 다녔던 근로자를 식별하여1:1 매칭했습니다. 그리고 이들의 소득과 건강을 5 년 이상 추적 관찰하였습니다.

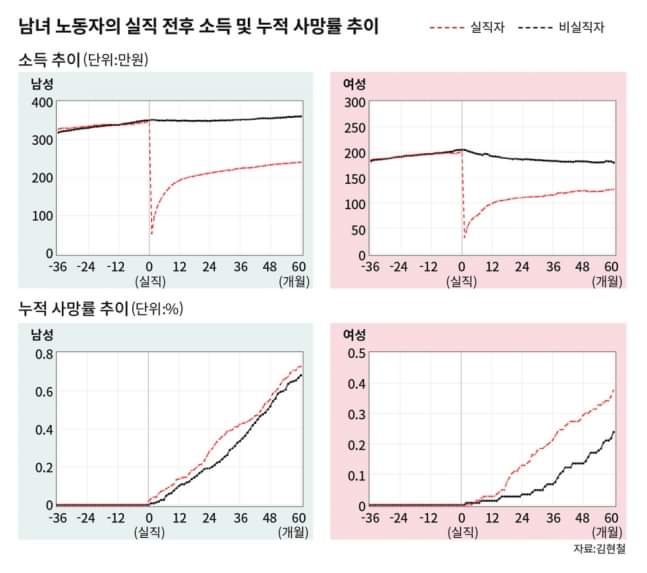

아래 그림은 실직 전후 실직자와 비실직자의 소득 및 누적 사망률의 추이입니다. 실직 당시 월 평균 소득은 남자 약 350만원, 여자 약 200만원 이었습니다. 정리해고 직후 큰 폭의 소득 감소가 있었고, 5년(60개월)이 지난 후에도 그 차이가 크게 남아 있었습니다. 남자의 경우 비실직자는 월소득이 평균 약 360만원인데 반하여 실직자는 약 240만원에 머물렀습니다. 무려 33.3% (=(240-360)/360)의 감소인 셈이죠. 여성의 경우는 비실직자의 월소득이 평균 180만원, 실직자는 130만원이었습니다. 소득 감소가 약 28% (=(130-180)/180) 였습니다.

그런데 건강에 미치는 영향은 외국의 결과와 사뭇 달랐습니다. 남성의 경우 사망률에 눈에 띄는 변화가 없었습니다(그림: 매우 작은 차이가 있으나 통계적으로 유의미하지 않음). 그러나 놀랍게도 오히려 건강이 좋아졌습니다. 병원에 입원할 확률이 줄었습니다. 건강검진 결과를 살펴보니 음주 및 비만관련 지표(γ-GTP, 혈압, BMI 등)가 개선되었죠. 반면 여성의 경우는 사망률이 0.24%에서 0.38%로 크게 증가하였습니다. 암과 심뇌혈관질환 등의 만성질환으로 인한 사망과 입원이 늘어났습니다. 건강검진에서도 만성질환 지표(콜레스테롤, 혈당 등)가 나빠졌죠.

여성의 경우는 외국의 결과와 유사하였지만, 남성은 실직으로 (적어도 향후 5년간은) 오히려 더 건강해졌습니다. 어떻게 이럴 수가 있을까요? 해답은 우리나라 제조업 남성 근로자의 열악한 근무환경과 회식 문화에서 찾을 수 있습니다. 산업안전보건연구원의 근로환경조사에 의하면 제조업 남성은 같은 제조업 여성에 비해서도 훨씬 더 큰 산업 위험에 시달리고 있습니다. 남자 제조업 근로자는 진동, 소음, 먼지, 유해물질, 과로 등 산업 위험에 과다 노출되고 있습니다. 또한 음주를 겸한 회식도 남성 위주로 진행됩니다. 워낙 심각한 산업위험 요인에 노출된 직장을 다녔기에 실직을 하고 오히려 건강이 좋아지는 것이 우리나라 제조업 남자 근로자의 현실입니다. 실직하면 오히려 건강해진다니 씁쓸한 마음을 지울 수가 없습니다. 산업 환경 개선을 위한 정부의 관심과 기업의 적극적인 노력을 주문합니다.

실직이 일반적으로 건강에 부정적인 결과를 가져오니 해고를 더욱 어렵게 해야 할까요? 오늘 살펴본 1980년대 미국과 덴마크, 2000년대 한국은 상대적으로 해고가 쉽지 않은(노동시장이 유연하지 않은) 환경에서 실직의 효과를 측정한 연구입니다. 경직된 노동 시장은 해고도 어렵고 신규 채용도 적습니다. 반면 유연한 노동시장은 실직도 신규 채용도 많습니다. 그렇기에 실직의 부정적인 영향은 경직된 노동 시장에서 극대화됩니다.

노동 시장은 지금보다 더 유연해져야 합니다. 세계경제포럼(WEF)의 노동시장 유연성 평가 부문에서 우리나라는 경제협력개발기구(OECD) 37개국 중 25입니다. 특별히 해고될 염려도 거의 없고, 자리만 지키고 있는 한 임금이 지속적으로 상승하는 연공제의 폐해가 큽니다. 젊은 세대에게 지나치게 불리한 공정하지 못한 제도입니다. 운 나쁘게 실직한 사람들이 새로운 직장을 찾기에도 불리하여 실직의 부정적 영향이 커집니다. 기업의 경쟁력에도 부정적인 영향을 줄 수 밖에 없지요.

다만, 동시에 실직해도 큰 걱정 없는 세상이 되어야 합니다. 사회 안전망이 크게 강화되어야 합니다. 저는 “복지도 세금 부담도 낮은 한국, 안심소득·기본소득이 대안 될까(〈시사IN〉 제778호)”에서 새로운 소득보장제도을 위한 정책 실험들을 소개했었습니다. 가령, 안심소득은 확실한 소득보장을 제공합니다. 소득이 없는 3인가구에 월 170만원을 지급합니다.

이렇듯 유연한 노동시장을 통해 기업은 능력있는 근로자를 고용할 수 있고 경쟁력을 높이며, 국가는 충분한 소득 보장을 제공하는 방향으로 사회가 발전할 수 있었으면 합니다. [끝]

참고문헌

Holmes, T. H. & Rahe, R. H. (1967). The social readjustment rating scale. Journal of Psychosomatic Research, 11(2), 213-221.

Sullivan, Daniel and Till Von Wachter, “Job displacement and mortality: An analysis using administrative data,” The Quarterly Journal of Economics, 2009, 124 (3), 1265–1306.

Couch, Kenneth A and DanaWPlaczek, “Earnings losses of displaced workers revisited,” American Economic Review, 2010, 100 (1), 572–89.

Browning, Martin and Eskil Heinesen, “Effect of job loss due to plant closure on mortality and hospitalization,” Journal of health economics, 2012, 31 (4), 599–616.

Marcus, Jan. "The effect of unemployment on the mental health of spouses–Evidence from plant closures in Germany." Journal of health economics 32.3 (2013): 546-558.

Charles, Kerwin Kofi, and Melvin Stephens, Jr. "Job displacement, disability, and divorce." Journal of Labor Economics 22.2 (2004): 489-522.

Oreopoulos, Philip, Marianne Page, and Ann Huff Stevens. "The intergenerational effects of worker displacement." Journal of Labor Economics 26.3 (2008): 455-483.

Lindo, Jason M. "Parental job loss and infant health." Journal of health economics 30.5 (2011): 869-879.

Jisoo Hwang, Hyuncheol Bryant Kim, Jungmin Lee, The Effect of Job Loss on Health: Evidence from Administrative and Biomarker Data, 2023